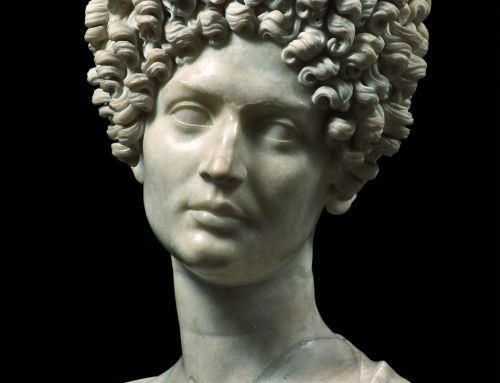

Die Wunderwelt des Gino Coppedè

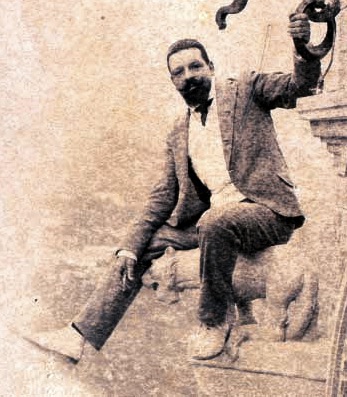

- ◊ 28. September 1866 in Florenz

- † 20. September 1927 in Rom

- Möbeldesigner und Architekt

- zügelloser Erfindungsgeist

- verträumt spielerischer Individualismus

.

.

Wenn man an Rom denkt, kommen einem wahrscheinlich die Bauten aus der Kaiserzeit, das Kolosseum oder der Trevi-Brunnen in den Sinn. Zu meinen Lieblings-Gegenden gehört aber das Quartiere Coppedé. Abseits der Trampelpfade bildungshungriger Touristen versteckt Rom ein architektonisches Kleinod, das man in der Stadt der Antike und des Barock nicht vermuten würde: fabelhafter Stil-Mix und orgiastisches Gesamtkunstwerk des Baumeisters, nach dem das Viertel benannt wurde. Das Wunderreich des Gino Coppedè…

Phantasie in Art Nouveau

Gino Coppedè wird 1866 geboren in Florenz, lernt in der Werkstatt seines Vaters Möbeldesign, später studiert er Architektur.

Mit 31 wird er von dem wohlhabenden Schotten Evan MacKenzie beauftragt, seine Villa auf den Hügeln bei Genua zu restaurieren und möblieren. Gino Coppedè nutzt die exponierte Lage der Villa, und gestaltet sie während der folgenden zehn Jahre mit allerlei Seitenflügeln, Loggias, Türmen, Türmchen, Zinnen, Mauern, Grotten und Zugbrücken und einem umlaufenden Festungswall zu einem gleichzeitig lächerlich miniaturisiertem und grotesk gigantischen Schlösschen um – ein Disneyland, schon vor hundert Jahren. Coppedè selbst zieht mit Familie nach Genua. Dort entstehen Kontakte zu einer ligurischen Bau- und Finanzgesellschaft, die ihn 1915 engagiert, das 31 000 Quadratmeter große Areal im Nordwesten Roms nach eigenen Vorstellungen zu bebauen. Eine Carte blanche für den Architekten. 18 luxuriöse Palazzi und 27 Villen sind geplant, etwa die Hälfte wird bis 1926 realisiert. Residenzen für Botschafter und die feine römische Gesellschaft (und den Architekten samt Familie). 1927, ein Jahr nach Vollendung seines Hauptwerks, stirbt Gino Coppedè im Alter von 61 Jahren.

Quartiere Coppedè

Nicht jeder Taxifahrer wird mit dem Fahrziel „Quartiere Coppedè“ etwas anfangen können. Aber die Piazza Buenos Aires kennen sie alle und ist man erst einmal hier, sind es nur noch wenige Schritte in eine fabelhafte Architekturlandschaft, in die phantastischen Ausprägungen einer Jugendstil-Szenerie, wie man sie in Rom nun wirklich nicht erwartet. Hier, wo Antike, Renaissance und Barock im Stadtbild vorherrschen, erscheint manchem strengen römischen Puristen die eigenwillige Kreation des Gino Coppedè, der den Jugendstil alla Italiana, Anleihen bei der französischen Belle Epoque und dem Art Déco, maurische und altrömische Stilelemente vereint, als architektonischer Sündenfall.

Morgens um halb sieben sortiert der Verkäufer im Zeitungskiosk an der Ecke Via Tagliamento/Via Arno das Neueste aus aller Welt. Oben natürlich das Thema Nummer eins – in Blassrosa: Das ist die Farbe der Gazzetta, die nur über Sport berichtet. Ein ganz normaler Kiosk im Stadtteil Trieste, einem gediegenen Wohnviertel im römischen Niemandsland zwischen alter Stadtmauer und dem waldreichen Park der Villa Ada. Nichts Auffälliges auf den ersten Blick. Dabei ist die Welt, von der die Zeitungen berichten, nur ein paar Schritte hinter dem Kiosk zu Ende. Wenige Schritte sind es aus der sich knatternd und hupend in den Tag groovenden Hauptstadt hinein in die Phantasiewelt des Gino Coppedè. Ein Stein gewordener Traum, den der Architekt zwischen 1915 und 1926 auf 31 000 Quadratmetern verwirklichte.

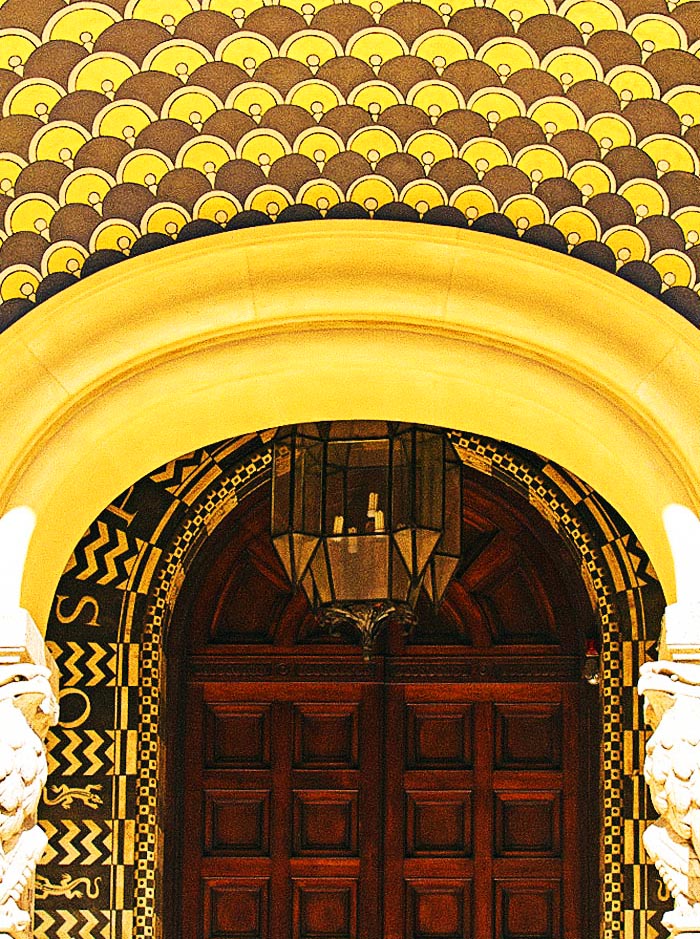

Ein mächtiger Torbogen markiert den Eingang in das zauberhafte Reich. Bevor der Neugierige nur einen Fuß hineingesetzt hat, zeigt der Architekt ein Potpourri dessen, was hinter dem Eingang auf einen zukommt. Coppedè hat als Entree in sein Viertel ein Gebäude-Ensemble erschaffen, das sich in jedem Detail selbst übertreffen will. Rechts und links plustern sich zwei reich dekorierte Palazzi auf, die der Architekt mit imposanten Türmen auf die Spitze getrieben hat. Rechts ein Turm mit quadratischer Grundfläche. Er herrscht majestätisch über den Platz. Auf halber Höhe geben kräftige Jünglinge dem Turm Halt. Drum herum wimmelt es von Löwenköpfen, Medusen, Widderreliefs. Auf der anderen Straßenseite ein achteckiger Turmaufbau, der filigraner ausfällt. Wie ein weibliches Pendant zum Gegenüber, verziert mit Putten, Feen und Engeln. Ein Schwarm Bienen krabbelt zwischen grob geschlagenen Steinquadern die Fassade empor. Versteinerte natürlich, die Insekten treten auf der Stelle. Am Fuße des achteckigen Turms tröpfeln gemächlich drei dünne Wasserstrählchen in ein halbrundes Bassin. Nur sporadisch kann sich das zarte Plätschern behaupten gegen den aufbrausenden Sound der angrenzenden Via Tagliamento.

Feenvilla

Die Feenvilla ist so etwas wie der Höhepunkt seines Schaffens. Sie vereint, was den Stilo Coppedè ausmacht. Es ist die bizarre Architektursprache, die dem Ungestüm und dem kraftvollen Klang seines toskanischen Dialekts des ungewöhnlichen und äußerst eigenständigen Architekten entspricht: Die Villino delle Fate ist ein phantastisches, ein übertriebenes, ein symbolisierendes, ein hysterisches, ein heiteres Bauwerk. Gegenüber der Feenvilla vor dem Palazzo del Ragno, dem Spinnenpalast, der seinen Namen einem riesigen Achtbeiner auf güldenem Netz über dem Eingang verdankt, haben Laub und Straßendreck nur wenige Minuten Liegezeit. Kratzende Geräusche künden herannahende Besen an, mit denen Bedienstete im Quartiere für geradezu unrömische Sauberkeit sorgen.

Hinter der Feenvilla, an deren Rückwand eine hübsche Sonnenuhr ihren Schatten kreisen lässt, führt von der Via Brenta ein kleiner Privatweg ab. Schräg gegenüber der Feenvilla hat es sich die Polnische Botschaft in einem idyllischen Palazzo bequem gemacht. Am Kopfende der kleinen Sackgasse versteckt sich auf einem Balkon in der ersten Etage die grazile Statue einer jungen Dame. Sie scheint sich ein wenig zu zieren, jedenfalls dreht sie dem Betrachter den Rücken zu. Vielleicht aber auch nur, um sich an ihrem Antlitz zu erfreuen, das sich in der Fensterscheibe der Balkontür spiegelt. Die innige Selbstbetrachtung gab der Statue dello specchio, der Spiegelstatue auch ihren Namen. Rund um den Froschbrunnen kehrt langsam Ruhe ein. Die Büroangestellten fahren nach Hause, und die meisten der nach wie vor gut situierten Bewohner des Viertel sitzen schon entspannt bei Pasta und Vino. Immer häufiger verschafft sich das Plätschern des Brunnens in den länger werden Pausen zwischen vorbeiknatternden Motorini und quietschenden Bremsen Gehör. In der Abenddämmerung entwickelt die Feenvilla den Reiz eines verwunschenen Märchenschlosses. Es würde nicht wundern, wenn plötzlich Elfen und Zwerge aus der Tür träten und im Garten unter Palmen und Birken tanzten. Die Nacht senkt sich langsam über das Quartiere. Jetzt gehört es ganz allein den unzähligen Fabelwesen. Wer weiß, was Gestalten und Getier im Schutz der Dunkelheit hier veranstalten. Morgen in der Zeitung steht es jedenfalls nicht.

Villino delle Fate (Feenvilla)

Vollends unwirklich erscheint die Szene an einem heißen Sonntag im Ferienmonat August, wenn das Viertel wie ausgestorben daliegt, keine Autos die Fußwege belagern und das sanfte Plätschern des Frosch-Brunnens auf der Piazza Mincio auch noch um zwei Ecken zu vernehmen ist. Nichts lenkt den Blick ab von dem Husarenstück eines Architekten, der freie Hand hatte, dem niemand hinein redete, als er sich 1916 im Nordwesten Roms ans Werk machte.

Und er nutzte seine Möglichkeiten, schuf Palazzi in Form sechsgeschossiger Wohngebäude, kleinere Palazzine als Mehrfamilienhäuser und schmucke Villen (Villini) – alle üppig ausgestattet, innen wie außen. Türmchen wurden aufs Dach und Loggien vor die Fassade gesetzt, elegische Frauengestalten und kräftige Jünglinge ranken sich empor, dazwischen krabbeln steinerne Bienen, bevölkern Fabelwesen das Mauerwerk, auf Fresken stechen Galeeren in See, säugt die kapitolinische Wölfin Romulus und seinen Bruder Remus, romanische Bögen stoßen auf maurische, Kapitelle ionischer und korinthischer Machart stützen Fensterbögen. Ein Portal gegenüber dem Brunnen ist die getreue Wiedergabe einer Kulisse aus dem Film „Cabiria“ von 1914 und unter einer Loggia erkennt man das dekorative Abbild eines Falkners nebst Falken, daneben ist der Baum des Lebens verewigt, umringt von schwungvollen Girlanden, Putten und antiken Masken, Löwen- und Widderköpfen. Als „Marzipanhäuser, die einem Märchenbuch entnommen scheinen“, feiert der römische Chronist Marco Lodoli das sonderbare Ensemble des Gino Coppedè. Gerne führt er von weit angereiste Freunde hierher, die schon ein bisschen der endlosen Schönheiten Roms überdrüssig geworden sind und beim Anblick dieses Viertels „wie verzaubert stehen, das, bei anderer Gelegenheit, als Ausbund schlechten Geschmacks erscheinen könnte.“

Der 1866 geborene Gino Coppedè war kein Unbekannter seines Fachs, als er „sein“ Viertel rund um die Piazza Mincio zu gestalten begann.

Er galt als Star des italienischen Jugendstils, der komplette Inneneinrichtungen für die 1. Klasse italienischer Transatlantikdampfer entwarf und mit dem neo-gothischen Castello Mackenzie in Genua Aufsehen erregte. Die pompöse Villa Biancardi im lombardischen Codogno sowie eine schlossartige Villa mit viergeschossigem Turm in Luganos Stadtteil Paradiso und der Palazzo Tremi im sizilianischen Messina sind Beispiele für seine Könnerschaft in der dekorativen Gestaltung von Fassaden und einer Innenausstattung, die mit phantasievollen Details entzückt.

Die Wohnungsbaugesellschaft „Società Edilizia Moderna“ hatte die Idee zum Bau des kleinen, noblen, für diese Stadt so untypischen Viertels auf einem Gelände von 31.000 m² rund zwei Kilometer nordwestlich der Stazione Termini. Die Finanzierung war gesichert, der Architekt engagiert. Zunächst hatte man an mittelständische Abnehmer gedacht, im Verlauf der Planung aber verstärkt auf großbürgerliche Interessenten gesetzt. So sprachen denn auch die Bauanträge von Wohnbauten, die „vornehm sind und eine Art künstlerische Eleganz aufweisen“. Auszustatten seien sie mit „jeglichem modernen Komfort“. Dazu zählten Heizung und Aufzug, separate Badezimmer und Toiletten, ein zweiter Treppenaufgang für Dienstboten und Lieferanten. In allen Bereichen sollten die technischen Standards der Zeit verwirklicht werden. Das Gros der Gebäude entstand zwischen 1917 und 1925. Als Coppedè 1927 starb, war noch manches Projekt unvollendet. Sein Kollege Paolo Emilio Andrè sorgte für ihre Fertigstellung.

Coppedès Wunderwelt der Formen und Bewegungen und unzähligen Motive umfasst 18 Palazzi und 27 Palazzine und Villini mit zusammen etwa 260 Wohneinheiten. Jedes dieser Gebäude hat zwar seine ganz eigene Prägung, doch gerade die allseitige „dekorative Übersteigerung“ verleiht dem Quartier seine Homogenität. Das noch vor Jahren vernachlässigte Viertel ist heute dank der Qualität und Extravaganz seiner Bauten und Dekors eine begehrte Wohngegend für gut betuchtes Publikum und es zählt längst auch zu den gefragten Bürolagen Roms. Wer in diesem repräsentativen Umfeld seine Geschäftsstelle eröffnet, fühlt sich dem Milieu zugehörig, seien es nun Anwälte oder Steuerberater, Immobilienhändler, Botschafter oder Institutsleiter. Von Beginn an war das Viertel als reine Wohngegend konzipiert. So sucht man hier die „Grundausstattung“ römischer Straßenzüge – Trattoria, Tabaccheria, Bar – vergebens. Man hatte seine Dienstboten und manche Eigentümer haben sie noch heute. Selbst die eine oder andere Concierge ist noch in Amt und Würden.

Die Via Tagliamento, Via Arno und Via Clitunno begrenzen das Areal, das in seinem westlichen Teil kompakt mit Mehrfamilienhäusern bebaut ist, im östlichen Teil überwiegen Villen auf großen Gartengrundstücken. Der kleine Stadtteil ist vom brausenden Verkehr der nahen Durchgangsstraßen einigermaßen abgeschirmt. Selbst an normalen Wochentagen ist es hier stiller als in anderen Vierteln der ewigen Stadt.

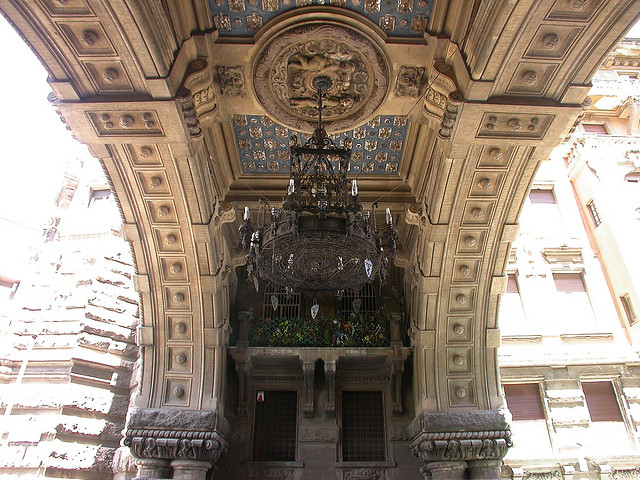

Zwei monumentale, überschwänglich dekorierte Eckpaläste, zwischen denen sich ein imposanter Durchgang wölbt, formen den dramatischen Zugang zum Quartier. Nicht zufällig erinnert dieses Gebäudeensemble an die Triumphbögen auf dem Forum Romanum, hatte man doch Coppedè gebeten, dem Quartiere un`impronta romana, eine „römische Prägung“ zu geben. Der zweistöckige Torbogen, dessen Wölbung ein riesiger schmiedeeiserner Kronleuchter schmückt, leitet Besucher auf die zentrale Piazza Mincio mit der barocken Vorbildern nachempfundenen Fontana delle rane, dem Froschbrunnen, einem kreisrunden Becken, aus dem vier große Muscheln ragen, darauf hockt je ein Frosch, der Wasser speit. Darüber erhebt sich ein zweites kleineres Becken, auf dessen Rand sich gleich acht Frösche niedergelassen haben.

Auffallend ist die konsequente Durchgrünung des kleinen Stadtteils. Alle Straßenränder sind mit Bäumen bepflanzt, jede Straße mit einer anderen Baumart. Oleander- und Mimosenbüsche bevölkern die Gärten, daneben erstrahlt das intensive Hellblau des Bleiwurzes, Engelstrompeten duften und schwere Glyzinienzweige überwuchern Balkonbrüstungen. Pinien, Zypressen und Palmen spenden Schatten.